华东师大2025年“国优计划”启航仪式

9月24日下午,华东师范大学2025年“国优计划”主题活动在闵行校区孟宪承书院举行。校教师教育学院院长代蕊华,孟宪承书院院长吴薇,教师教育学院副院长俞虹,研究生院院长助理肖连奇,数学科学学院院长助理柳笛,华东师范大学第二附属中学教务处副主任唐晓鹏,复旦大学附属中学教务处副主任张慧腾,上海交通大学附属中学教研处副主任曹东旭,上海市七宝中学教师发展中心副主任金琼,化学分子与工程学院、物理与电子科学学院、孟宪承书院、教师教育学院的教师代表以及2025级全体“国优计划”研究生参会。本次活动由孟宪承书院副院长杨亚星主持。

教师教育学院院长代蕊华介绍“国优计划”招生培养情况

教师教育学院院长代蕊华首先介绍了我校“国优计划”研究生招生培养情况,他强调“国优计划”以造就一批新时代高素质专业化科学类卓越教师为目标,在国家高质量教师队伍建设过程中发挥重要作用。教师教育学院协同研究生院、各专业院系和孟宪承书院为“国优计划”研究生专门研制培养方案,配置“三导师”助力学生发展,探索双硕士学位培养模式,并结合学生成长需求和基础教育紧缺人才需求开展“订单式”培养,全方位助力“国优计划”研究生职前职后发展。

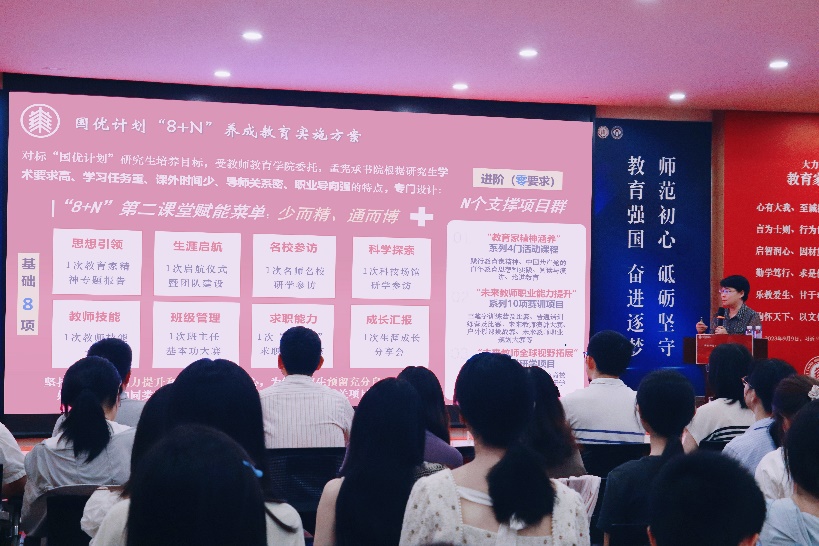

孟宪承书院院长吴薇介绍“8+N”养成教育赋能菜单

孟宪承书院院长吴薇为大家介绍国优计划 “8+N”第二课堂养成教育赋能菜单。结合“国优计划”研究生的特点,孟宪承书院积极探索研究生层次教师综合素养进阶方案。过去的一年中,面向2024级国优计划学生供给30余场次的养成教育活动,学生参与度、满意度实现双高。未来,书院将继续立足“1+X”育人平台,协同教师教育学院为“国优计划”量身定制养成教育活动项目群,坚持“少而精、通而博”,通过浸润式熏陶、体验式学习、进阶式赛训等为“国优计划”研究生综合素养的跃迁提供全方位支持。

华东师范大学“国优计划”教育实践与研究基地揭牌成立

为全方位助力同学们提升专业素养和教育教学实践,今年起,华东师范大学第二附属中学、复旦大学附属中学、上海交通大学附属中学、上海市七宝中学、杭州第二中学、杭州学军中学、江苏省苏州中学、石家庄市第二中学等8所中学将作为华东师范大学首批“国优计划”教育实践基地,为 “国优计划”研究生的实习实践提供指导和支持。校研究生院院长助理肖连奇为首批“国优计划”教育实践基地揭牌。

上海交通大学附属中学教研处副主任曹东旭代表实践基地发言

上海交通大学附属中学教研处副主任曹东旭代表实践基地发言,围绕“共享、共进、共情”三个关键词,她表示,为国家基础教育培养新生力量,是所有教育人的初心和坚守,交大附中会做好“国优计划”研究生的充电站,积极为大家提供多视角和全领域的实践机会和专业支持。

数学科学学院院长助理柳笛代表校内培养单位发言

数学科学学院院长助理柳笛代表校内培养单位发言,她表示“国优计划”的标签是荣誉,更是责任,希望同学们在打好专业基础的同时,更要勇于探索,拓展驾驭STEM教育的能力,以更卓越的基本功拥抱未来教育。

“国优计划”研究生代表王佳乐发言

2025级学科教学(化学)专业硕士研究生王佳乐代表“国优计划”研究生发言,她认为学校为“国优计划”搭建的四位一体培养模式和“1+X”教师教育平台,如同为未来教师量身定制的成长阶梯,未来大家会努力利用好教师教育学院与孟宪承书院的双重平台,不断扎实学识、锤炼教技,在建设教育强国的征程中贡献华东师大的青年力量。

“国优计划”8+N养成教育赋能菜单

孟宪承书院副院长杨亚星主持仪式

以今日之所学,成明日之教育;以拳拳赤子心,育强国之英才。2025级“国优计划”正式启航,未来已来,使命在肩。希望同学们以青春之我、奋斗之我,乘风而行、乘势而上,齐心吹响“建教育强国”和“以教育强国”的号角,以实际行动诠释践行教育家精神的国优答卷!

2025级“国优计划”研究生合影

据悉,华东师范大学是教育部首批“国优计划”试点高校。经推免和校内在读研究生二次遴选,华东师大“国优计划”已录取85位研究生,通过“四位一体”模式扎实推进相关教育教学活动,并依托孟宪承书院“1+X”的教师教育平台,专门推出“8+N”第二课堂养成教育精品菜单,以推动“国优计划”学生教师素养全面进阶,为未来教育家插上腾飞的翅膀。今年毕业季,首批“国优计划”生顺利毕业并拿到双学位,其中6位奔赴基础教育一线,扎根教育沃土,诠释了新时代教师的卓越风采。

文:艾美伶

图:王惜蕾等

来源:教师教育学院、孟宪承书院